以前、8Lのバケツを利用した水耕栽培装置を作成しました(参考資料:「バケツ&収穫コンテナ」を使った大型野菜用の水耕栽培装置の作り方。本体と支柱を分けることで強度を確保しています)。この装置を使って何種類かの野菜を育ててみたのですが、ちょっとした不満が出てきたのです。それは「液肥の交換がやりにくい」ことです。

水耕栽培では液肥に光が当たっていると、藻が発生してしまいます。この装置では対策として、バケツに黒色ビニール袋を被せて、その中に液肥を入れる方式を取りました。黒ビニール袋による遮光は素晴らしい効果があり、数カ月間の栽培でも全く藻が生えませんでした。しかし代わりとして、液肥の交換作業がやや面倒となってしまったのです。ビニール袋のシワに液肥が溜まってしまい、よく振らないと全部出てこないのです。大した作業ではないのですが、地味に手間が掛かります。

そこで今回は液肥交換をより簡単にするべく、栽培装置の改良を試みました。具体的には、重ねたバケツの間に黒色ビニール袋を挟み込みます。この方式ならば遮光もでき、またビニール袋と液肥が直接触れないので、液肥交換がスムーズになるはずてす。文字だけですと分かりにくので、写真を使って詳しく説明しましょう。

これが改良した水耕栽培装置の全体写真です。基本構造は以前の装置と同じですが、バケツをもう2つ使い、黒ビニールを間に挟むように重ねています。上記の写真では、上から、

《水切りボウル→バケツ→黒ビニール袋を被せたバケツ→バケツ》

となっています。一番下のバケツはビニール袋が広がらないように止めているだけなので、

《水切りボウル→バケツ→黒ビニール袋を被せたバケツ》

でも大丈夫です。この際には余った黒ビニール袋を縁の部分で切り取ると良いでしょう。もし黒ビニール袋を挟む時に空気が入って上手く重ねられないようでしたら、袋に小さな穴を開けて空気を逃がしてあげるとスムーズに入ります。

バケツの周りにはに筒状にした保温シートを取り付けて、直射日光が装置に当たるのを防ぎます。以前は保温シートの端をテープで止めて筒を作っていたのですが、今はホチキスに変更しました。その理由は、ホチキスの方が圧倒的に作りやすいからです(テープで止めるとなると、腕が4本欲しくなります)。素材が鉄なので屋外に置くと錆びますが、筒自体は使い捨てですのであまり気にしていません。

それでは、装置の実際の使い方を紹介しましょう。水切りボウルにポリエステル製の給水布を取り付け、その上から土留めのための不織布を敷きます。不織布は写真のように洗濯バサミで固定しておくと、後の作業がやりやすくなります。

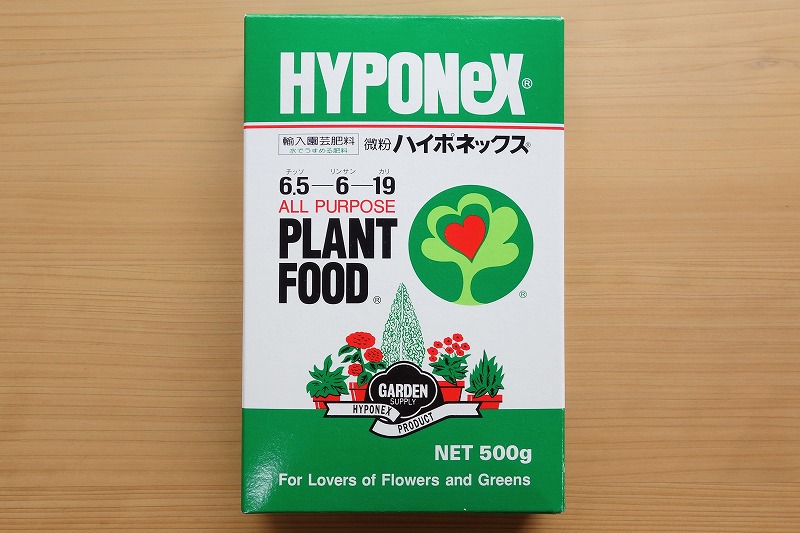

そして苗を中心部に置き、周りを培地(バーミキュライト)で埋めます。その後、液肥である1000倍希釈した微粉ハイポネックスで培地を十分に湿潤させます。

洗濯バサミを取り外し、不織布の余った部分を切り取ります。1回目で大まかに切り、2回目で整えるとやりやすいです。

不織布は水切りボウルの縁よりも少し高めにすると、液肥槽に培地が流れ込みにくくなります。

液肥槽に入れる液肥量についてです。植え付け直後などの根が液肥槽に届いていない時は、液面が水切りボウルの底に付くくらいの量を入れます。成長して十分な量の根が液肥槽に届いたら、液面は下げても大丈夫です。また液肥の補充は継ぎ足しで行っていますが、、1ヶ月に1度程度の頻度で全交換をしています。

植え付け直後の栽培装置の全体像がこちらです。外側を覆う保温シートはやや大きめすると取り付けや取り外しが楽になるのでおすすめです。

今回は、遮光資材である黒色ビニール袋の設置位置を変更して水耕栽培装置を作成しました。液肥槽がバケツになったことにより、液肥の全交換がしやすくなったはずです。この栽培装置で何種類かの野菜を育てて、使い勝手を確かめていきたいと思います。

この記事が水耕栽培をする方のお役に立てれば幸いです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

【追記】

この栽培装置で「シソ」を育てる記事を公開しました。ぜひご覧ください。

資材紹介

■液体肥料

微粉ハイポネックス

ハイポネックス微粉は植物が育つための成分が全て含まれており、水耕栽培でも使える液体肥料の素です。十数種類の野菜を種から水耕栽培で育てましたが、本当にこの肥料だけで成長し収穫できるサイズになります。

《Amazonでの検索結果はこちら》

《楽天市場での検索結果はこちら》

■培地

バーミキュライト

私は水耕栽培の培地として「バーミキュライト」を使っています。バーミキュライトは、ヒル石と呼ばれる石を高温で焼いて作られる園芸資材です。ハイドロボールやパーライトと比べて根が密に伸びるため、風が吹いても地上部が倒れにくいのがメリットです。

《Amazonでの検索結果はこちら》

《楽天市場での検索結果はこちら》

■土留め

農業用不織布

不織布は「ふしょくふ」と読みます。読んで字のごとく、織らない布のことです。格子状のネットよりも目が細かく、バーミキュライトを通すことはありません。以前はキッチン用品の水切り不織布を使っていました。しかし長期の使用で劣化しボロボロになる傾向があったため、今は農業用のものを利用しています。

《Amazonでの検索結果はこちら》

《楽天市場での検索結果はこちら》

■その他資材

バケツ・水切りボウル・保温シート・黒色ビニール袋・給水布など

これらは100円ショップで購入しています。給水布は、掃除用品の「マイクロファイバークロス」を切って使っています。給水布の素材がポリエステルやナイロン以外を使うと、栽培中にカビが生えて朽ち果てるので注意して購入しましょう。