水耕栽培も3年目に入り、春・夏・秋・冬を2回ずつ繰り返したことになります。この中で栽培に一番厳しい季節は「夏」です。晴天だと気温が35℃、場合によっては40℃近くまで上がることがあるからです。

この環境下に栽培装置を置いていると、液肥がかなり高温になります。以前、7月下旬に液肥温度を測定した時には、40℃にまで達していました(参考記事:真夏に液肥の温度変化を調べました。我が家の場合、15時の40.1℃が最も高かったです)。また藻もこの液温と十分な光エネルギーを利用して、他の季節とは比較にならないほどのスピードで増えていきます。

現在使っている栽培装置の側面には、申し訳ない程度の日よけしか取り付けていません。太陽の光が直接当たる上面(蓋)には何も対策をしておらず、日が高くなると光は液肥に当たりたい放題となっています。

そこで液肥の温度上昇と藻対策として、「黒色のビニール袋」と「アルミ蒸着保温シート」を使って、液肥に当たる日光をできるだけ遮ることにしました。今回の記事では遮光仕様の栽培装置の作り方について紹介します。

用意するもの

- 5L容器

- 黒色ビニール袋(30L 高密度ポリエチレン製)

- アルミ蒸着保温シート

- プラスチック製カップ

- お茶パック

- バーミキュライト

- 針金

- ビニールタイ

- 養生テープ

- 防虫ネット(不織布など)

- ヒモ

準備

- 5L容器の蓋にプラスチック製カップが半分ほど入る大きさの穴を開ける

- アルミ蒸着保温シートを蓋の大きさに切り、蓋に開けた穴と同じ大きさの穴を開ける

作り方(栽培カップ)

- プラスチック製カップの底に直径数cmの穴を開ける

- 切り口を紙ヤスリで整える

- カップの底部にお茶パックを入れる

- バーミキュライトをカップの7割ほど入れる

- 完成

作り方(本体)

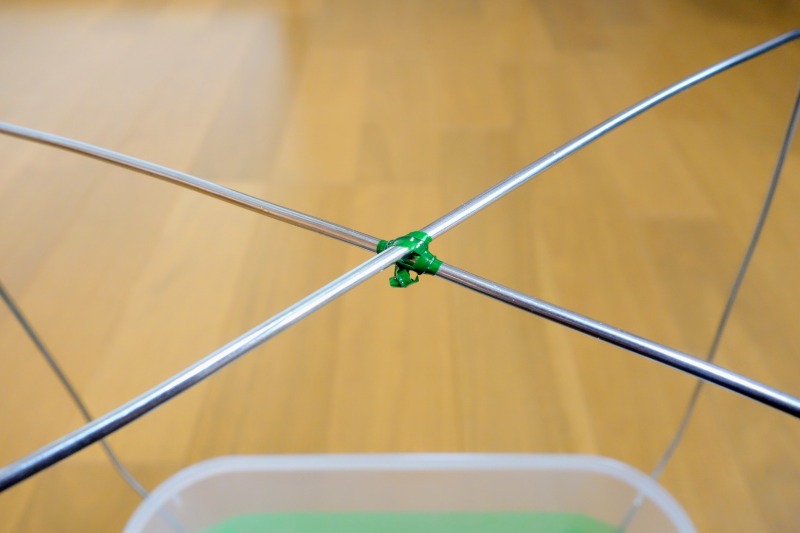

- 針金を適当な長さに切り、断面をヤスリで整える。これを2本作る

- コの字型に曲げる

- ✕字となるように、養生テープを使って容器に取り付ける

- 針金の交点をビニールタイで固定する

- 容器の内側に黒色ビニール袋を被せる。余った部分は外側に出す

- アルミ蒸着保温シートを蓋と側面に取り付ける

- 栽培カップを蓋に差し込む

- 不織布を被せ、裾をヒモで縛る

- 完成

実際の作業とコツ

プラスチック製カップは、容量215mLの商品を購入しました。色付きのカップもありますが、私は根張りの具合を確認したいので透明を使っています。

底に穴を開ける際、あまり大きくすると培地が抜ける可能性があります。その防止のために、端は5mmほど残しておきます。

底はカッターで切り抜くと良いですが、意外と厚いので刃が滑らないように気を付けて作業をしましょう。

穴を開けたら切り口を紙ヤスリで整えます。そしてお茶パックを入れて、培地を詰めれば「栽培カップ」の完成です。

防虫ネットを掛けるための支柱は、金属の針金を使います。私は強度を求めて直径2.6mmのステンレス針金を使っていますが、非常に固いです。切断や曲げ加工が大変なので、太めのアルミ線を使った方が良いです。ちなみに鉄線は錆びるのでオススメしません。

適当な長さに切った針金をコの字型に曲げて、栽培装置に取り付けます。縁や蓋が干渉する時は、その部分を曲げて回避します。支柱は野菜が大きくなったら撤去するので、養生テープで固定しています。

支柱の交点はビニールタイなどで縛ると、強度が高まるのでぜひ行いましょう。

黒色ビニール袋は写真のように被せ、余った部分を外側に折り返します。支柱が邪魔ですが、適当に垂らして大丈夫です。

ビニールは黒色なので、日光に当たると非常に熱くなることが考えられます。そこで容器本体にアルミ蒸着保温シートを巻いて、光が直接当たらないようにしました。

栽培カップを差し込む蓋の穴は、大きすぎず小さすぎずのサイズにします。プラカップの口径と底面の直径を測り、その中間地点が大きさの目安になります。実際の寸法を例に挙げると、

プラカップ口径直径:7cm

プラカップ底面直径:4.5cm

蓋の穴の直径:5.5cm

になります。最初は穴を小さめにして、様子を見ながら広げると失敗が少ないです。

切り抜いたアルミ蒸着保温シート敷いてから、蓋に栽培カップを差し込みます。バーミキュライトが蓋よりも下の位置にあると、光が液肥に届いてしまいます。その際には培地を足して光を遮断しましょう。

これで栽培装置の完成です。この後の作業としては、種蒔きした後に、不織布などの防虫ネットを掛けて裾をヒモで縛るだけです。

実際に蓋を少し開けて液肥槽を覗くと、かなり暗くなっているのが分かりました。この状態ならば、日光による液肥の温度上昇や藻の増殖は防げそうです。

おわりに

今回は「黒色のビニール袋」と「アルミ蒸着保温シート」を使って遮光仕様の栽培装置を作製しました。パッと見たところでは、これらの資材で大半の光を防げていると思います。

現在この栽培装置で、紫チンゲンサイを試験的に育てています。良かったらこちらの記事《「紫チンゲンサイ」を遮光仕様の水耕栽培装置で育てています。液温と藻の状態を確かめましょう》もご覧ください。

この記事を最後まで読んで頂き、ありがとうございました。栽培装置の作りのお役に立てれば幸いです。