私は辛い食べ物が苦手です。カレーは甘口寄りの中辛までが限界ですし、キムチの一片でご飯を数口を食べられるくらいです。そんな辛いものが苦手な自分でも、年に数回辛いものが食べたくなる時があります。特に餃子のタレにラー油を入れるのが好きです。これによって風味が変わり、より美味しくなるからからです。

ラー油のレシピを調べると、使う材料は油と香味料、そして「唐辛子」です。調理は簡単で、これらを入れて加熱すれば完成だそうです。『市販品とは全く違う味』と評価しているレシピサイトもあり、ぜひとも作ってみたくなりました。

このブロクではよくあることなのですが、何かの料理を作る際には、その材料を育てて手に入れます。今回は自家製ラー油を作るために、材料である唐辛子を水耕栽培して手に入れます。1株でどのくらいの量を収穫できるのか分かりませんが、とりあえず2株もあれば十分でしょう。すでに種は買ってあるので準備は完璧です。それでは栽培スタートです。

- トウガラシの種

- 水耕栽培装置

- 液体肥料

- 2020年3月21日 種蒔き

- 2020年3月25日 発根

- 2020年3月28日 発芽(発芽から0日目)

- 2020年4月3日 1回目の間引き(発芽から6日目)

- 2020年4月11日 あまり成長せず(発芽から14日目)

- 2020年4月19日 2回目の間引き(発芽から21日目)

- 2020年5月3日 カップから出る (発芽から35日目)

- 2020年5月9日 新葉の縮れ(発芽から41日目)

- 2020年5月16日 虫に食べられる(発芽から48日目)

- 2020年5月29日 急成長(発芽から61日目)

- 2020年6月5日 蕾が大きくなる(発芽から67日目)

- 2020年6月14日 開花(発芽から76日目)

- 2020年6月20日 次々に開花(発芽から82日目)

- 2020年7月4日 開花は続く(発芽から96日目)

- 2020年7月19日 色付き始める(発芽から111日目)

- 2020年7月25日 色付き最中(発芽から117日目)

- 2020年8月2日 イモムシに食べられる(発芽から125日目)

- 2020年8月9日 1回目の収穫(発芽から132日目)

- 2020年8月16日 2回目の収穫(発芽から139日目)

- 2020年8月30日 3回目の収穫&撤収(発芽から153日目)

- まとめ

トウガラシの種

種は扁平した円形で、クリーム色をしています。スーパーで売っている「鷹の爪」の中身と同じですね。また唐辛子の仲間であるピーマンとも同じ形をしています。

水耕栽培装置

栽培装置はこの記事《底面給水式の水耕栽培装置を改良。水面が低下しても液肥が供給されるようにしました》を参考にして組み立てました。

液体肥料

液体肥料には、微粉ハイポネックスを水道水で1000倍に希釈したものを使用します。

2020年3月21日 種蒔き

培地に種を5〜6個置き、その上から5mmほどの覆土を行いました。

唐辛子の育て方を調べると、発芽適温は25〜30℃とかなり高温です。今(3月中旬)の最高気温が15℃、最低気温が5℃ということを考えると気温が全く足りません。

そこで電気毛布を使って加温します。発泡スチロール箱に電気毛布を敷き、その上にプラカップを置きます。そして蓋をして電気毛布の電源を入れれば、自由自在に温度をコントロールできます。今回は発芽適温である28℃くらいになるように調整しています。この状態で部屋の片隅に置き、発芽するのを待ちます。

2020年3月25日 発根

2日前に発根が始まり、今は種の頭が地上へと見えてきました。現時点での温度を測定した結果、

発泡スチロール内:28℃

培地表面から数cm下(地温):27℃

となっていました。発芽の適温範囲に入っており、電気毛布が良い仕事をしてくれていますね。

あと数日で発芽しそうなので、屋外に出して光を当てます。その際、できるだけ気温を高くするために、日中はクリアボックスに入れて陽のあたる場所に置きます。夜は室内に取り込んで、発泡スチロール箱の中で加温します。

2020年3月28日 発芽(発芽から0日目)

温度管理が功を奏したのか、ほぼ全ての種が発芽しました。本日を「発芽0日目」として記録をしていきます。

葉は剣のように細く、今まで育てた野菜にはない姿です。夜の冷えが収まるまでは日中はクリアボックス内で、夜は加温した発泡スチロール内で育てていきます。

2020年4月3日 1回目の間引き(発芽から6日目)

昼はクリアボックス、夜は加温した発泡スチロール箱の中に置いた結果、予想よりも成長してくれました。双葉が大きくなっているので、このタイミングで1回目の間引きを行います。

成長の早い株を3つ残して、その他をハサミで切り取っていきます。

これで間引きの完了です。

近付いて観察すると、双葉の間から小さい本葉が出てきています。

またプラカップの底からは根が飛び出していました。ある程度育ってきたので、栽培装置にセットすることにします。

地上部が大きくなりそうなので距離を取るために対角線上に穴を開けて、プラカップを差し込みます。

そしてステンレス製の針金を使って支柱を立て、その上から不織布をかぶせて虫除けをしました。

最近は夜の冷えも少なくなってきたので夜間の加温は止め、室内に取り込むだけにします。また支柱を立てたことでクリアボックスに入らなくなったので、昼は最も日光の当たる場所に置いて育てます。

これから暖かくなってくるので、トウガラシの成長が早くなると思います。来週はどのような姿になっているのか楽しみですね。

2020年4月11日 あまり成長せず(発芽から14日目)

暖かくはなっていますが、まだトウガラシ的には寒いのでしょうか。思ったよりも成長していません。出てきた本葉は双葉とは異なり、黄緑色をしています。大きくなるにはまだ時間がかかりそうですね。

2020年4月19日 2回目の間引き(発芽から21日目)

やっと株同士の葉が触れ合ってきたので、本日2回目の間引きを行います。

1番成長の良い株を残して、間引きは終わりです。トウガラシの育て方を調べると、発芽してから苗くらいの大きさになるまでは時間がかかるそうです。成長するまで気長に待ちましょう。

2020年5月3日 カップから出る (発芽から35日目)

やっと朝の寒さもなくなり、トウガラシにとって成長しやすい季節となってきました。

前回の写真を見ると、本葉は2枚しか出ていません。それから2周間が経過すると、ここまで増えました。いかにもトウガラシやピーマンと言った姿ですね。

ここ数日は暑い日が多く、特に昨日は夏かと思う気温でした。この日差しが液肥槽に当たると水温が高くなりすぎるかもしれません。そこでアルミ蒸着保温シートを蓋の大きさに切って穴を開け、上手い具合となるように取り付けました。これで影ができるので、真夏でも液肥がお湯になることはないでしょう。

2020年5月9日 新葉の縮れ(発芽から41日目)

夏のような気温のおかけで、トウガラシは一回り以上大きくなりました。

順調に成長中と思いきや、新芽に縮れが出てきてしまいました。ウイルス病か、それとも急に強い日差しを浴びて焼けてしまったのか…どちらにせよ、少し様子をみます。

2020年5月16日 虫に食べられる(発芽から48日目)

気温が25℃を超える日が多いせいか、トウガラシの成長が早まっています。支柱まで届きそうな高さになっているので、もうそろそろネットを外す時期かもしれません。

摘心をしたわけではないですが、下の方から順番に脇芽が伸び始めました。

防虫ネットを掛けているにも関わらず、イモムシに食べられて葉が穴だらけです。おそらく成虫が隙間から入って卵を産んだのでしょう。3匹ほど見つけたので捕殺しておきました。

先端の葉の奇形ですが、今は治りつつあります。やったことと言えば液肥の全交換くらいです。何かの栄養素が足りなかった、または液肥が濃くなっていたのかもしれません。とりあえずは安心です。

2020年5月29日 急成長(発芽から61日目)

気温が高くなり、トウガラシの最適温度に入ったようです。一気に成長して、丈は25~30cmとなっています。もちろんもう防虫ネットは掛けていません。

背の高い状態で強い風が吹くと転倒する恐れがあります。そこで麻ひもを使って支柱に固定しておきました。

先週、液肥の温度上昇と藻の増殖を防止するために、黒色のビニール袋で液肥槽の外側を覆いました。そのおかげか日中でも水温はそこまで上がらず、また藻も大量に増えている形跡はありません。

写真では上手く撮影できませんでしたが、先端部に2mmほど丸い花芽っぽいものが見えています。そろそろ開花時期ですね。

2020年6月5日 蕾が大きくなる(発芽から67日目)

どんどん縦方向に成長しています。トウガラシの育て方を調べると、整枝や摘芯はしないで良いらしいです。この放任栽培は楽で良いのですが、どこまで大きくなるのでしょうか?

育てている2株には、体調3cmほどのカマキリが昼夜を問わず巡回・警備をしています。アブラムシやアオムシが少ないのは彼らのお陰かもしれませんね。

前回小さかった蕾も大きくなり、垂れ下がってきました。これから花が咲いて実ができるのでしょう。

この写真からでも分かるのですが、一旦収まっていた葉の縮れが再び再発しています。この現象は脇芽ではあまり起きておらず、主枝の先端部のみに見られます。とりあえずは液肥を全交換してみます。

2020年6月14日 開花(発芽から76日目)

縦方向へは育ち切ったのか、盛んに側枝を伸ばしているトウガラシです。

蕾が付いた少し後から、茎の分岐点が黒っぽく変化してきました。見た感じでは病気ではなさそうです。

その蕾はちらほらと開花を始めています。少し黄色みのかかったきれいな花です。

一番最初に咲いたものは実が伸び始めています。花は横を向いて咲きますが、実は上に向かって伸びるようですね。

2020年6月20日 次々に開花(発芽から82日目)

側枝が主枝の高さと同じになりました。枝はどこまでも伸びるのではなく、ある程度の丈になると先端に蕾が付いて止まるようです。

株元は徐々に木質化してきてきました。

根の量は地上部の大きさの割には多くないです。むしろ栽培期間を考えると、今まで育てた野菜の中でも少ない部類に入ります。

先週から次々と花が咲き始めています。蕾はまだたくさんあるので、しばらくは開花が続きそうです。

たぶんこの実が先週に撮影したものです。前回からかなり成長しました。

トウガラシが赤くなるのは開花してから60日後とのことです。まだまだ先は長いので、水枯れなどに気を付けて育てていきたいと思います。

2020年7月4日 開花は続く(発芽から96日目)

発芽から100日が経過しようとしています。ここまで大きなトラブルなく成長したのは嬉しいです。

株元の葉が黄色くなって落ちてきています。病気っぽい斑点などは見られないので、単に葉の寿命を迎えたのかもしれません。

開花はまだ続いています。未だに新しい蕾ができているので、当分の間は咲きそうです。

実はかなり成長しており、見た目は完全にトウガラシです。

手と比べると大きさが分かりやすいと思います。最初に結実したものは十分なサイズにまで成長しています。あとは赤くなるのを待つだけです。

2020年7月19日 色付き始める(発芽から111日目)

梅雨の曇り空が続いており、太陽が恋しいです。ニュースによると、東京都心の日照時間は平年と比べて約半分しかないそうです。トウガラシはこの天候の中、何とか耐えてくれています。

花はまだ咲いていますが数は少なくなり、ようやく落ち着いてきました。

少し前に咲いていた花は結実しないものが多い印象です。全体的に黄色味が掛かっており、指て突くとポロッと落ちます。日光不足が関係しているのでしょうか?

6月中旬に最初の花を見つけてから約1ヶ月。とうとう実が赤くなってきました。今は色付き始めなので、緑と赤が混じった茶っぽい色です。これから徐々に綺麗な色になっていくのでしょう。

2020年7月25日 色付き最中(発芽から117日目)

前回より1週間が経過しました。最初色付いているのは1本だけでしたが、少しずつ増えてきています。中には真っ赤になった実も出てきました。

こんな小さなものまで赤、と言うよりオレンジ色になっています。全ての実が赤く染まるのが待ち遠しいです。

2020年8月2日 イモムシに食べられる(発芽から125日目)

遠目からも赤い場所が目立ち始めました。体感では半分ほどの実が赤色になっています。

こうして見ると、完熟したトウガラシは赤と言うよりも蛍光レッドに近い色です。

トウガラシの実は枝の先端に密集しています。この根元を確認すると糸が張られており、黒や赤のフンがあります。最初はクモかと思ったのですが、どうもそうではなさそうです。

いくつかの実には直径数mmの穴が空いており、事もあろうに中が食べられていたのです。

正常な実は固いのですが、これらの実は軟化して手で簡単に曲がってしまいます。このまま放置していると、被害は拡大しそうです。犯人を探しましょう。

近くを探ること10分…ついに見つけました。体調1cmほどのイモムシです。調べるとトウガラシやピーマンを食害する「タバコガ」の姿に似ています。この虫ならば手元に殺虫剤がありますので、早速散布しましょう。

イモムシ系に抜群の効果がある「STゼンターリ顆粒水和剤」を水道水で1000倍希釈にし、滴るほどスプレーしておきました。これでタバコガが複数匹いても安心です。ところで、あの赤い実を食べるなんてタバコガは余程辛いものが好きなのでしょう。

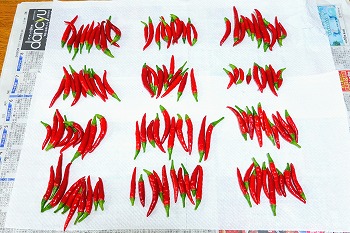

2020年8月9日 1回目の収穫(発芽から132日目)

実の赤色が美しいトウガラシです。日を追うごとに赤い面積が増えています。タバコガの駆除に薬を撒いたところ、虫食いはパタリと止まりました。さすがです。

実が赤くなってかなり時間がたったのか、しわしわになる実が出てきました。

トウガラシは初めて育てているので、いまいち収穫時期が分かりません。調べると赤くなったものから1本ずつ収穫して良いとのことです。それではこの実を含め、収穫を行いましょう。

ハサミでヘタ近くの枝を切っていきます。中にはまだ緑色の実や、緑→赤に変化途中の実もあります。これらは取らずに、真っ赤になったものだけを選びます。

30℃を超える気温の中、淡々とハサミを動かします。これで初回分の収穫は完了です。思っていたよりも数が多いです。60個までは数えていましたが、それ以降は面倒で止めてしまいました。

ちなみにタバコガに食べられたと思われるトウガラシがいくつかありました。これらは取り除いておきます。

収穫後の株がこちらです。かなり赤色が減りましたね。熟した実が増えたら再び収穫したいと思います。

収穫した実は全部で152g 120個ありました。おそらく私にとって一生分の量です。このまま保存するとカビが生えてしまうので、乾燥させましょう。

乾燥は風通しが良く、直射日光が当たらない場所が最適です。今回は車のフロントガラスの上が良さそうです。昼間はここに置き、夜になったら部屋の中に取り込みます。実が完全に乾燥するまで、この作業を繰り返します。

2020年8月16日 2回目の収穫(発芽から139日目)

前回残した実が赤くなってきましたので、2回目の収穫をします。

さすがに1回目よりも少ないですが、それでも93個が採れました。こちらも風通しが良い場所で乾かしておきます。

最初に収穫したトウガラシの乾燥が終わりました。重さを測ると152g→43gに減っています。計算すると、実の72%は水分だったようです。このトウガラシを眺めて気付いたのは、実が半透明なことです。

光にかざすと、まるでレントゲン写真のように中の種が見えます。記憶が定かではありませんが、市販の乾燥トウガラシは透けていない気がします。水耕栽培ですと実の厚みが薄くなるのでしょうか?

2020年8月30日 3回目の収穫&撤収(発芽から153日目)

2週間前は青かった実も赤くなってきています。もう収穫して良い頃合いですね。

猛烈な暑さが一段落したせいか、新たな花がちらほらと咲き始めました。

株の下半分の葉は、大半が落ちてしまいスカスカです。最近は晴れた暑い日にも関わらず、液肥の消費量が少ないです。もしかしたら株が老化しているのかもしれません。

こちらが今の根の状態です。黄土色をしており、新しく伸びた根はありません。正直、元気そうには見えないです。

ちなみに株元のバーミキュライトは、青緑色の何かで覆われています。おそらく液肥の成分が析出したものでしょう。

このトウガラシは限界を迎えていそうなので、本日の収穫で栽培を終わりとします。さすがに3回目は収穫量が減り、55個となりました。

まだいつくかの青い実はありますが、撤収をします。枝をすべて切り、液肥を捨て、容器をきれいに洗いました。5ヶ月の間、大きなトラブルなく育ったトウガラシに感謝です。

まとめ

それでは栽培のまとめになります。

- トウガラシの種は気温が低いと発芽してくれません。そこで我が家にあった電気毛布を使って加温した結果、上手い具合に根が出てくれました。

- 栽培期間は153日で、収穫した実の数は合計298個でした。長期栽培となりましたが、水耕栽培でも問題なく多くのトウガラシを収穫できました。

- 途中でタバコガに実を食べられてしまいました。そのため定期的に薬を撒いた方が良いと思います。

ラー油を作る分だけで良かったので、育てる前は20本くらい採れれば御の字と思っていました。しかし蓋を開けると、2株で約300個の大収穫でした。これからこのトウガラシを使ってラー油を作ろうと思います。

トウガラシの水耕栽培を調べている方にとって、この記事が参考になれば幸いです。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。